?IDEES-FORCES

·

La Bourgogne est une région agricole : l’agriculture

représente 5 ,1% du PIB régional, alors que cette activité ne contribue

qu’à hauteur de 2,4% du PIB national.

·

L’agriculture bourguignonne se spécialise et se concentre entre 1 :

o

l’élevage bovin viande,

o

les grandes cultures,

o

la viticulture déterminent les spécialisations des exploitations,

o

les systèmes de production mixte se raréfient encore.

Le cheptel :

o

L’élevage allaitant :

·

incontournable élément de l’entretien des zones difficiles de l’espace

rural bourguignon , l’élevage allaitant continue une progression amorcée depuis

plusieurs décennies,

·

près de 40 % des élevages allaitants détiennent presque 70 % des

vaches,

·

la race charolaise domine dans les prairies bourguignonnes,

·

les vaches nourrices occupent le sud-ouest de la région.

o

l’élevage laitier :

·

Une vache sur huit est une vache laitière,

·

Bresse, Puisaye et plateaux bourguignons sont les principaux

territoires laitiers,

·

45% des vaches sont dans des étables de plus de 50 têtes.

o

l’élevage ovin :

·

majoritairement à l’herbe et dans l’ouest de la région, il est surtout

le fait de petits troupeaux.

o

L’élevage porcin :

·

2/3 de la production dans des ateliers de plus de 400 porcs,

·

8 % des ateliers élèvent plus de 40 % des truies,

·

le cheptel porcin se concentre dans les départements de

Saône-et-Loire et Yonne.

o

Les volailles :

·

le nombre de poulets de chair a presque doublé en 12 ans.

o

L’élevage caprin :

·

les petits élevages restent majoritaires.

·

les effectifs s’effondrent.

·

les chèvres sont surtout présentes à l’ouest et au sud est de la

Saône-et-Loire.

o

Chevaux : un regain d’activité,

·

près de quatre chevaux sur dix sont en Saône-et-Loire.

·

Les superficies agricoles

o

la prairie domine toujours mais perd du terrain au profit des

terres labourables dominées par le blé le colza l’orge betterave sucrière,

oignon, haricot vert. La surface fourragère occupe près de la moitié du

territoire agricole.

·

Des exploitations plus grandes

Les exploitations bourguignonnes ont une taille moyenne élevée

Taille moyenne des exploitations en ha

·

Plus de 70% des exploitations agricoles sont des exploitations

individuelles en 2000

·

La Bourgogne conserve mieux ses exploitations que la France

Evolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2000 en %1

·

L’agriculture française à l’horizon 2015

Scénario 1 : l’adaptation de la PAC

Scénario 2 : l’ordre industriel

Scénario 3 : la qualité d’origine

Scénario 4 : l’agriculture de services

·

La diversification des activités dans les exploitations

bourguignonnes est essentiellement orientée sur la transformation des produits

à la ferme et à la vente directe au consommateur (le tourisme rural est peu agricole) .

·

Des exploitants plus jeunes conséquence de la généralisation

des mesures de départ en pré retraite : à partir de 55 ans beaucoup

d’exploitants quittent leur exploitation du fait de mesures incitatives au

départ anticipé.

·

18% seulement des exploitants urbains de 50 ans et plus ont une

succession assurée.

·

Orientation et nombre d’exploitations

·

Les actifs familiaux

o

Le travail dans le secteur de la production reste familial mais

l’activité familiale chute quand même et ce en grande partie à cause du recul

de l’activité agricole des conjointes.

o

L’emploi agricole évolue vers plus de cogestion des

exploitations : plus de femmes

parmi les exploitants .

o

La majorité des jeunes qui s’installent privilégient la

forme sociétaire (CNASEA).

o

L’organisation du travail évolue : succès des SARL même si

63% des exploitations professionnelles ont un statut individuel.

o

Les groupements d’employeurs* et les services de remplacement

(MSA) : 215 groupements d’employeurs occupent en 2002 66 salariés en CDD

et 209 en CDI , 30 services de remplacement en 2002 emploient 283 salariés

en CDD et 66 en CDI.

o

45% des chefs d’exploitations se concentrent sur la

culture de céréales et les cultures industrielles.

·

Les salariés

o

Des salariés permanents : plus nombreux… :le

nombre des salariés permanents augmente entre 1988 et 2000 ; puis baisse

légèrement depuis 2000 L’emploi salarié agricole a progressé de 25 % en

2000 ;

o

La bourgogne est parmi les régions qui connaissent la plus forte

progression de l’emploi salarié dans l’agriculture entre 1988 et 2000.

o

Les salariés sont des jeunes : le salariat correspond

pour un certain nombre d’entre eux à une période d’attente de

l ‘installation. On constate une diminution du salariat pour les 36/ 40

ans signe d’un passage à l’installation.

o

Davantage à temps partiel: une majorité d’exploitants surtout en

grande culture emploie moins d’un ETP (MSA)conséquence

de l’augmentation de la taille des exploitations, et de la moindre participation

des actifs familiaux au travail agricole;

o

Les emplois de salariés permanents sont plus fréquents dans les

exploitations diversifiées (pour la transformation des produis agricoles, la

vente directe, le tourisme ou les travaux à façon).

·

La progression du salariat agricole ne compense pas la

disparition des emplois familiaux.

Evolution de l’emploi agricole de 1988 à

2000 en UTA

|

|

|

|

|

|

|

|

2000

|

1988

|

Evolution

1988 - 2000

|

|

Chefs d’exploitation

|

18 802

|

29 905

|

- 37%

|

|

Coexploitants

|

3 975

|

3 546

|

+ 12%

|

|

Chefs et coexploitants

|

22 777

|

33 451

|

- 32%

|

|

Conjoints actifs non coexploitants

|

4 712

|

10 563

|

- 55%

|

|

Autres actifs familiaux

|

2 082

|

4 957

|

- 58%

|

|

Actifs familiaux (UTA)

|

29 571

|

48 971

|

- 40%

|

|

Salariés permanents

|

6 751

|

5 451

|

+ 24%

|

|

Actifs permanents (UTA)

|

36 322

|

54 422

|

- 33%

|

|

Salariés saisonniers

|

3 274

|

2 567

|

+ 28%

|

|

Salariés des ETA - Cuma

|

183

|

208

|

- 12%

|

|

Ensemble des salariés

(UTA)

|

10 025

|

8 018

|

+ 25%

|

|

UTA totales

|

39 778

|

57 197

|

- 30%

|

|

|

|

|

|

|

Source : AGRESTE -

recensements agricoles 1988 et 2000

|

|

|

Les salariés agricoles en

Bourgogne

|

|

|

Source statistique :

recensement agricole 2000

|

|

|

|

ensemble

des exploitations

|

|

Exploitations

|

|

|

Exploitations employant des

:

|

|

|

- salariés permanents

uniquement

|

3 804

|

|

- salariés saisonniers ou

occasionnels uniquement

|

8 618

|

|

- salariés permanents ou

saisonniers ou occasionnels

|

10 246

|

|

ensemble des exploitations

|

26 395

|

|

Salariés permanents

|

|

|

dont hommes

|

6 777

|

|

dont femmes

|

1 626

|

|

ensemble

|

8 403

|

|

UTA salariés permanents

|

6 751

|

|

Qualification des salariés

permanents :

|

|

|

- cadre, contremaître, agent

de maîtrise

|

286

|

|

- technicien

|

241

|

|

- ouvrier agricole

|

7 876

|

|

Âge moyen des salariés

permanents

|

35,7 ans

|

|

- 1 salarié

|

2 388

|

|

- 2 salariés

|

1 296

|

|

- 3 et 4 salariés

|

1 430

|

|

- 5 salariés et plus

|

3 289

|

|

Temps d’activité des

salariés permanents :

|

|

|

- moins d’1/4 de temps

|

449

|

|

- ¼ de temps à moins du ½ de

temps

|

1 124

|

|

- ½ temps à moins de ¾ de

temps

|

1 278

|

|

- ¾ temps à moins d’un temps

complet

|

621

|

|

- temps complet

|

4 931

|

|

Salariés saisonniers ou

occasionnels

|

64 991

|

|

UTA salariés saisonniers ou

occasionnels

|

3 274

|

?IDEES-FORCES

·

La formation initiale agricole des chefs d’exploitation progresse.

|

|

1979

|

1988

|

2000

|

France 2000

|

|

sans formation

|

80.6

|

68.3

|

45.7

|

53

|

|

primaire

|

10.8

|

15.1

|

13.7

|

10.6

|

|

secondaire courte

|

6.8

|

12.1

|

25.4

|

22.4

|

|

secondaire longue

|

1.1

|

2.8

|

9.3

|

8.4

|

|

supérieure

|

0.7

|

1.7

|

5.9

|

5.6

|

·

La majorité des jeunes s’installent avec un diplôme au moins

équivalent au BAC sur de grandes exploitations traditionnelles de la Bourgogne

(CNASEA).

·

Les chefs d’exploitation « urbains » ont une formation

générale plus poussée :

o

19% d’entre eux ont continué cette filière après la troisième,

o

contre 12% des ruraux,

o

a contrario ils sont plus nombreux à n’avoir aucune formation

agricole :56% contre 46% pour les autres exploitants5 .

·

Plus de 80 % des jeunes exploitants professionnels de moins de 40

ans ont reçu une formation initiale agricole.

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000

·

Peu d’exploitants professionnels suivent un stage de formation

continue5.

|

SBUSEXP

|

SBUFPAP

|

Total exploitants professionnels

|

|

ENSEMBLE.

|

aucune

|

17193 79.2%

|

|

|

préparation installation (40

à 60 h)

|

1870 8.61%

|

|

|

stage court (20 à

120 h)

|

833 3.8%

|

|

|

stage autre

|

970 4.5%

|

|

|

BPA adulte

|

428 1.97%

|

|

|

BTA bac pro

brevet pro adulte

|

274 1.26%

|

|

|

BTSA adulte

|

32 0.14%

|

|

|

certificat de spécialisation

|

96 0.44%

|

|

|

autres (ingénieur)

|

13 0.059%

|

|

|

ENSEMBLE..

|

21709 100%

|

|

|

|

|

L’accès

aux formations se développe d’abord pour les chefs d’exploitation et les

coexploitants

?IDEES-FORCES

Comparaison entre CDD et CDI par groupements d’OTEX

·

L’insertion professionnelle des apprentis en février 2003, sept

mois après la fin de leur contrat :

après une formation en agriculture,

o

65 % des actifs issus de l’apprentissage ont un emploi salarié

dont 36% à durée indéterminée

pour

un salaire net médian de 1000 euros,

o

29% restent dans l’entreprise d’apprentissage et

o

22% sont au chômage en février 2003,

o

73% travaillent dans leur secteur de formation, l’agriculture et

souvent dans de petits établissements : la situation apparaît proche de la

moyenne des sortants de l’apprentissage.

·

L’agriculture en Bourgogne perd des emplois, mais cette baisse

est plus faible qu’au niveau national (INSEE) évolution 1988 20001.

·

Un emploi sur quatre se situe dans une exploitation périurbaine.

·

L’APECITA (public cadres) précise que la concurrence est faible

pour les emplois en grande culture :

o

26 candidats pour 10 offres en moyenne (données nationales)

o

Le niveau demandé par les employeurs :BAC+2

o

Les débutants sont acceptés à 67%

o

Pour travailler chez quels employeurs ?

§

48% en agrofourniture (industrie phytosanitaire…),

§

19% dans les OPA (ARVALIS chambre d’agriculture…),

§

14% dans les établissements publics et parapublics,

§

6% dans les exploitations agricoles grandes cultures polyculture

élevage,

§

6% dans les sociétés de commerce et de distribution,

§

(8% autres).

·

L’APECITA précise que la concurrence est faible pour les emplois

en élevage:

o

22 candidats pour 10 offres en moyenne (données nationales)

o

Le niveau demandé par les employeurs : BAC +2

o

Les débutants sont acceptés à 70%

o

Pour travailler chez quel employeur ?

§

24% en agrofourniture (industrie de l’alimentation animale

insémination…),

§

23% en OPA (contrôle laitier…),

§

17% en exploitation agricole (production animale, groupement

d’employeurs),

§

14% en société de commerce et distribution,

§

9% en établissement public et parapublic,

§

(12% en autres).

Participants :

Claude BERTHAUD (EPL Dijon-Quétigny)

Emmanuel BONNARDOT (Chambre d’agriculture 21)

Jean-Marc BROCHOT (DRAF-SRFD Bourgogne)

Patrice BRULEY (CFPPA Charolles)

Bernard CRETIN (CFA 71 site de Fontaines)

Dominique DEGUEURCE (DRAF-SRSA Bourgogne)

Claude DELAPORTE (Chambre d’agriculture 21)

Pierre DUBOIS (CPRE de Bourgogne – FDSEA 71)

Annie DUVIGNAUD (MFR Anzy le Duc)

Thérèse FAUVEAUX (LEAP de Louhans)

Jean-Louis GESUATI (DRAF-SRFD Bourgogne)

Hubert GOGLINS (EPL du Morvan)

Thierry HUBERT (MFR de Quétigny)

Pierre LACROIX (MFR Anzy le Duc)

Jean-Louis LALIGANT (MFR Liernais)

Jean-Pierre LEMOINE (DRAF-SRFD Bourgogne)

Marie-Jacqueline LISBERNEY (EPL Mâcon)

Martine MARCHAND (MSA)

Samuel MARECHAL (JA Bourgogne)

Michèle MICHEL (Chambre d’agriculture 71)

Jacques NERAND (MFR Etang sur Arroux)

Delphine PATEY (DRAF-SRFD Bourgogne)

Elizabeth PATHIER (MFR Villevallier)

Jean-Paul PERDREAU (DRAF-SRFD Bourgogne)

Catherine PICHON (Chambre d’agriculture 89)

François PONNELLE (Legta Semur-Châtillon)

Roger

ROUSSEL (EPL «Terres de l’Yonne»)

Nelly STEPHAN (APECITA)

Cécile TAVERNE (MFR Anzy le Duc)

Claudette TISSOT (Chambre d’agriculture 71)

Bernard TROUE (MFR de Villevallier)

René VOUILLOT (Legta Cosne-Plagny)

Lydia WEBER (EPL Dijon-Quétigny)

Rappel des principaux points abordés :

·

le contexte du PREAB : cadre institutionnel et réglementaire ;

calendrier de travail jusqu’en juillet 2005 (document remis )

·

présentation d’éléments d’information sur le secteur de la

polyculture-élevage ; grandes cultures

o

contexte régional ;

o

positionnement économique du secteur de la polyculture-élevage ;

grandes cultures ;

o

le niveau de qualification des emplois dans le domaine de la polyculture-élevage ;

grandes cultures ;

o

l’emploi et l’organisation du travail dans le domaine de la

polyculture-élevage ; grandes cultures ;

o

les emplois et les principaux métiers dans le secteur de la

polyculture-élevage ; grandes cultures

·

présentation de l’offre de formation et de son évolution entre

2001 et 2005 dans le secteur polyculture-élevage ; grandes cultures.

Objectif de cette réunion :

Débattre et échanger sur la

problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le

secteur de la polyculture élevage et des grandes cultures en vue d’éclairer le

groupe de travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats

à effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement

agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :

- de métiers et emplois ;

- de niveaux de formation et de

qualification,

- de nombre de formés et

d’évolution complémentaires des voies de formation (initiale

scolaire ; initiale apprentissage ; formation professionnelle

continue) et de répartition territoriale de l’offre de formation sous ses

différents aspects

Constats :

Par

rapport au document d’informations remis au groupe de travail il convient de

nuancer, par territoire, l’évolution et la part de certains élevages, en

particulier caprins et laitiers ;

Tendance

à la spécialisation de l’agriculture y compris dans l’élevage

(bovins-viande, ovins, caprins, laitiers);

La

durabilité conditionnera de plus en plus l’organisation du travail et

l’évolution des pratiques culturales et d’élevage ;

Les

grandes cultures génèrent des métiers spécifiques et exigent des compétences

spécifiques (technicité spécifique);

Les

élevages deviennent de plus en plus importants et il y a une forte aspiration à

faire évoluer l’organisation du travail pour permettre à l’éleveur de tendre

vers une vie sociale « normale »

On

va vers une restructuration de l’élevage laitier ( PAC, mise aux normes) ;

Complémentarité

entre installation et salariat ;

Le

nombre de salariés permanents est en augmentation ;

L’emploi

salarié devient de plus en plus un tremplin pour l’installation ;

Le

salariat peut être un objectif unique ;

Le

salariat agricole a changé ; les niveaux exigés sont plus élevés ;

les chefs d’exploitation acceptent plus facilement des salariés aussi voire

plus formés qu’eux ;

Peu

de contrats à temps partiel dans l’agriculture – élevage ;

Augmentation

du nombre de groupements d’employeurs ;

Des

groupements d’employeurs avec différents secteurs d’activités se créent pour

favoriser l’emploi permanent ( exemple : 1 groupement avec 1

maraîcher , 1 viticulteur, 1 entreprise de l’agroalimentaire) ;

Orientations à prendre :

Poursuivre

la promotion des métiers ;

Renforcer

la place de la formation dans la promotion des métiers ;

Faire

connaître les métiers ;

Renforcer

le travail auprès des prescripteurs : CIO, collèges…

Renforcer

le suivi de l’insertion ; travailler à des outils plus performants et

partagés pour le suivi de l’insertion ;

« vendre »

l’emploi salarié ;

augmenter

le nombre de jeunes filles dans les formations ;

Constats :

L’augmentation

de la taille des élevages, la concentration de la production, entraînent une

évolution de l’organisation du travail et exige une augmentation du niveau de

qualification ;

Les

grandes cultures génèrent des métiers spécifiques et exigent des compétences

spécifiques (technicité spécifique);

Complémentarité

entre installation et salariat ;

Le

nombre de salariés permanents est en augmentation ;

L’emploi

salarié devient de plus en plus un tremplin pour l’installation ;

Le

salariat peut être un objectif unique ;

Les

jeunes ont tendance à rester plus longtemps salariés avant

l’installation ;

Le

salariat agricole a changé ; les niveaux exigés sont plus élevés ;

les chefs d’exploitation acceptent plus facilement des salariés aussi voire

plus formés qu’eux ;

Le

BEPA est de plus en plus perçu comme une poursuite d’études malgré les difficultés

de certains jeunes dans ces sections ;

Le

bac professionnel est un bon diplôme ; les bacs profs s’insèrent très

facilement ;

On

sent un transfert et un glissement du bac prof vers le BTS ;

On

sent un frémissement dans l’emploi de cadres dans certaines

exploitations ;

Retard

de la Bourgogne en matière de licence professionnelle : faut-il ce niveau

pour les futurs exploitants ?

Orientations à prendre :

Augmenter

le nombre de bacs professionnels ;

Renforcer

le niveau du BEPA en améliorant la qualité du recrutement ;

Renforcer

les compétences centrées sur le raisonnement économique ;

Renforcer

les compétences centrées sur l’utilisation des nouvelles technologies ;

Travailler à une carte régionale de l’offre de formation

des MAR

Renforcer la présence en entreprise pendant la

formation ;

Travailler avec la profession sur la définition des

besoins qualitatifs en salariés ( quels salariés veut la profession

demain ?) ;

Maintenir le CAPA comme première marche d’accès à la

qualification ;

Lier

évolution de l’agriculture avec évolution du niveau de formation et privilégier

le niveau IV et le niveau III ;

Le point sur les effectifs en

2004 /2005 :

|

dpt

|

Type de formation

|

CAPA

PAUM

|

BEPA

CPA

|

BAC PRO CGEA

|

BTSA :

ACSE,

PA,PV

|

BPA

2003

|

BP REA

2003

|

CCTAR

|

Licence

prof

|

|

21

|

FIS public

|

|

37

|

43

|

49

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

51

|

13

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

17

|

27

|

|

|

|

16 app

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

15 app

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

799 hs

|

24807 hs

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dpt

|

Type de formation

|

CAPA

PAUM

|

BEPA

|

BAC PRO CGEA

|

BTSA :

ACSE,

PA,PV

|

BPA

|

BP REA

|

CCTAR

|

Licence prof

|

|

58

|

FIS public

|

|

84

|

47

|

91

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

25

|

12

|

21

|

|

|

28 app

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

399 hs

|

11062hs

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dpt

|

Type de formation

|

CAPA

PAUM

|

BEPA

|

BAC PRO CGEA

|

BTSA :

ACSE,

PA,PV

|

BPA

|

BP REA

|

CCTAR

|

Licence prof

|

|

71

|

FIS public

|

|

92

|

|

66

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

106

|

22

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

23

|

27

|

109

|

66

|

|

33 app

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

3128 hs

|

37679

hs

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dpt

|

Type de formation

|

CAPA

PAUM

|

BEPA

|

BAC PRO CGEA

|

BTSA :

ACSE,

PA,PV

|

BPA

|

BP REA

|

CCTAR

|

Licence prof

|

|

89

|

FIS public

|

|

26

|

42

|

68

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

24

|

21

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

17

|

11

|

|

|

|

32 app

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

3747 hs

|

7424

hs

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Constats :

Le

problème n’est pas d’ouvrir des filières mais de les remplir ;

Sommes-nous

en avance ou en retard sur ce que nous devons sortir comme flux ?

(faire

le point avec les données du C2R dans le cadre de l’observatoire des

métiers) ;

le

problème de la mobilité subsiste ;

les

jeunes semblent attirés par l’apprentissage pour poursuivre un cycle de

formation ( BTS après bac prof par exemple) ;

Orientations à prendre :

Ne

pas être réducteur dans nos ambitions ;

Mettre

en parallèle les flux de diplômés et les flux d’actifs et voir s’il faut

reconsidérer le dispositif ;

Prendre

en compte le territoire ;

Renforcer

les dispositifs de FPC complémentaires aux formations diplômantes existantes ;

Faut-il

favoriser les fins de cycle en apprentissage ?

PREAB 2005/2009

PLAN

1/ Le positionnement

économique du secteur

2/ L’emploi et

l’organisation du travail dans le secteur

3/ Le niveau de qualification

des emplois du secteur

4/

Les emplois et les principaux métiers du secteur

Quelques précisions :

La réflexion sur le secteur de référence, implique de préciser:

ü

Une exploitation agricole est une unité économique ayant une

gestion indépendante et qui répond à un critère de dimension. Pour la vigne,

les critères sont 10 ares de vigne AOC ou 20 ares de vigne à vin de pays ou de

consommation courante.

ü

L’exploitation est professionnelle quand le travail agricole est

équivalent à 0.75 UTA soit une personne occupée à ¾ de temps dans une année, et

que sa dimension économique représente en Bourgogne l’équivalent de 12.8 ha de

blé ou 56 ares de vignes d’appellation.

ü

L’exploitation est spécialisée en viticulture quand cette production

représente les deux tiers ou plus de son chiffre d’affaires.

ü

47% des exploitations se situent en Saône et Loire, 35% en Côte

d’Or, 14% dans l’Yonne et 3% dans la Nièvre.

?IDEES-FORCES//

·

Le contexte général: La

viticulture française se trouve face à plusieurs difficultés, contraintes et

exigences :

o une baisse de la consommation intérieure. Dans ce

contexte, la capacité des vignobles à exporter est de plus en plus déterminante

mais elle doit se développer dans un marché mondial caractérisé par une

surproduction;

o une évolution de la demande vers des produits de

qualité, concomitante avec un développement de la consommation occasionnelle partout

dans le monde;

o les vins français sont confrontés à la concurrence

des « nouveaux pays viticoles »;

o une influence croissante de l’aval : le marché

conditionne de plus en plus la production.

·

Les exportations en Bourgogne

atteignent 54% des vins commercialisés, cependant une concurrence accrue de

pays tiers ou d’autres régions françaises inquiète les producteurs de

l’appellation régionale. Ils subissent des coûts de production élevés et se

placent moins bien sur un marché de plus en plus tendu.La commercialisation en

dehors des ventes directes est assurée par 120 négociants éleveurs et une

vingtaine de coopératives.

·

Dans ce contexte, l’entreprise

viticole doit s’inscrire de façon relativement précise dans un projet stratégique.

·

La réglementation dans le

domaine de la protection de l’environnement et l’évolution de la demande des

consommateurs conduit à la mise en place de nouvelles pratiques (lutte

raisonnée…). Les procédures qualité et de traçabilité (HACCP, iso…) conduisent

les entreprises à revoir l’organisation du travail et à moderniser certains

équipements.

·

En Bourgogne, la vigne est

cultivée sur près de 30000 ha pour produire des vins de Bourgogne, mais aussi

du Beaujolais, des vins du Val de Loire et des vins de pays.

·

La vigne est cultivée sur 1.7%

de la surface agricole de la région alors que la viticulture représente près de

30% de la valeur de la production agricole régionale.

·

Dans la région, 4816

exploitations viticoles commercialisent le produit de leurs vignes ou le

livrent à une coopérative.

Parmi elles, 2981 exploitations

professionnelles spécialisées en viticulture d’appellation (8.2% des

exploitations françaises) mettent en valeur 90% des surfaces.

·

80% du vignoble est en

chardonnay ou pinot noir.

·

D’autres cultures sont

pratiquées par un certain nombre d’exploitations : 12%

Des exploitations cultivent des céréales, 6% des

oléagineux, 1/5 ont une superficie fourragère principale dont la taille moyenne

est de 11 ha. Une faible proportion des exploitations spécialisées en

viticulture d’appellation pratiquent de l’élevage.

·

Ces exploitations se

caractérisent par une surface plus petite que la moyenne nationale. En

Bourgogne, 83% des exploitations ont une SAU inférieure à 20ha, contre 71% au

niveau national.

·

Les surfaces en vignes ont

augmenté. La surface moyenne en vigne par exploitation bourguignonne est passée

de 4.7 ha à 6.2 ha en 12 ans.

·

Le nombre d’exploitations

viticoles a diminué de 7% en 12ans. La concentration s’est faite au profit des

exploitations les plus grandes.

Orientation

technico-économique des exploitations professionnelles

Nombre

d’exploitations concernées dans chaque orientation

RGA 2000

Niveau de

formation / âge des exploitants viticoles en Bourgogne

·

Les principales formations

diplômantes (au niveau national) en production :

o

niveau V :

§

CAPA « vigne et vin »

§

BEPA « conduite de productions agricoles ; spécialité

vigne et vin »

§

BPA par UC « chef d’exploitation ou ouvrier hautement

qualifié en viticulture »

o

niveau IV :

§

BAC PRO CGEA vigne et vin

§

BP par UC « responsable d’exploitation agricole spécialité

cultures pérenne »s

o

niveau III :

§

BTSA viticulture œnologie

o

niveau I :

§

DNO

·

Les principales formations

diplômantes en commercialisation :

o

niveau IV :

§

BAC PRO technicien vente et conseil qualité en vins spiritueux

o

niveau III :

§

BTSA TC BVS

o

niveau II :

§

licence professionnelle « commerce et distribution des

produits vinicoles »

·

qualification de branche :

§

CQP « ouvrier qualifié de l’exploitation viticole »

?IDEES-FORCES/

·

Les exploitants, du fait des

nombreux départs en retraite, sont en proportion plus jeunes en 2000 qu’en

1988. Il y a nettement moins de 55 ans ou plus, la part des moins de 40 ans n’a

pas bougé, celle des 40/54 ans est passée de 31% à 45%; La proportion des moins

de 40 ans est plus forte en Bourgogne qu’en moyenne nationale.

·

46% des viticulteurs

professionnels exploitent en société en 2000 alors qu’ils n’étaient que 17% en

1988.

·

En 2000 , 45 viticulteurs

avaient intégré la filière de l’agriculture biologique.

·

46% des viticulteurs

professionnels exploitent en société en 2000 alors qu’ils n’étaient que 17% en

1988.

·

Les exploitations viticoles

utilisent, à l’échelon national, y compris le travail saisonnier et

occasionnel, l’équivalent de 1.7 personne occupée à temps plein soit 0.3 de

plus que l’ensemble des exploitations agricoles.

·

Le secteur viticole, au niveau

national, emploie de la main d’œuvre qui travaille :

o à temps plein : 10 .5%

o à temps partiel :7.5%

o de façon saisonnière : 82%.

·

Les salariés : La participation des salariés au travail total

effectué sur les exploitations est devenue majoritaire, le travail repose à 55%

sur les salariés (36% pour les salariés permanents, 19% pour les salariés saisonniers.

·

La culture de la vigne

d’appellation demande beaucoup de main-d’œuvre, en 2000, les exploitations

viticoles de Bourgogne ont occupé l’équivalent de 30% des emplois agricoles de

la région dans un secteur qui ne représente que 18% des exploitations.

·

La part d’emplois salariés

atteint 62% dans les exploitations viticoles professionnelles spécialisées en

viticulture.

·

58% des salariés permanents et

65% des saisonniers de l’agriculture travaillent dans les exploitations

viticoles.

·

Dans ce secteur l’emploi total a

progressé de 4% en 12 ans, l’emploi des salariés permanents de 52% et l’emploi

des salariés saisonniers de 40%.

·

Sur la même période, les

surfaces vendangées à la machine ont plus que doublé (près de la moitié des

surfaces ont été vendangées à la machine en 2000).

|

Proportion de la qualification des salariés

permanents viticoles en 2000 (en %)

|

|

|

CADRE

|

TECHNICIEN

|

OUVRIER

|

|

|

Champagne Ardennes

|

4

|

3

|

93

|

|

|

Centre

|

3

|

4,3

|

92,7

|

|

|

Bourgogne

|

2,8

|

2,4

|

94,8

|

|

|

Alsace

|

8,5

|

4

|

87,5

|

|

|

Pays de la Loire

|

5,4

|

6,1

|

88,5

|

|

|

Poitou Charente

|

3,7

|

1,6

|

94,7

|

|

|

Aquitaine

|

6

|

3,4

|

90,7

|

|

|

Midi Pyrénées

|

9,3

|

5

|

85,6

|

|

|

Rhône Alpes

|

3,9

|

4,3

|

91,8

|

|

|

Languedoc Roussillon

|

10,5

|

3,4

|

86,1

|

|

|

PACA

|

9,2

|

8,9

|

81,9

|

|

|

Main d’œuvre des

exploitations viticoles en UTA

|

1988

|

2000

|

|

Chefs d’exploitations et

coexploitants

|

38.7

|

34

|

|

conjoints

|

|

|

16.4

|

8.9

|

|

autres actifs familiaux

|

|

|

5.5

|

3.3

|

|

total population

familiale

|

|

60.6

|

46.2

|

|

salariés permanents

|

|

|

24.9

|

34.7

|

|

salariés saisonniers et

occasionnels

|

14.4

|

18.8

|

|

salariés des ETA et des

CUMA

|

|

0.2

|

0.3

|

?IDEES-FORCES

Comparaison entre CDD et CDI par groupements d’OTEX

·

La modification de la conception

de la production viticole est un élément de contexte primordial qui a des

conséquences sur les compétences exigées, c’est le marché qui conditionne

l’amont, la production.

·

Cela se traduit par un

changement profond du cœur de métier:

o passage

du statut d’agriculteur à celui d’entrepreneur pour l’exploitant, avec gestion

des stocks, des salaires, des budgets, donc l’exploitant se dessaisit de la

fonction production et à tendance à déléguer cette fonction. Il s’agit pour lui

de développer des compétences stratégiques liées au domaine commercial, financier

et GRH.

o passage

d’un rôle d’exécutant à un rôle de raisonnement de la pratique pour l’ouvrier

viticole. Il réalise les travaux manuels de la vigne : la taille, le relevage,

le palissage, l’ébourgeonnage, les vendanges…

o l’ouvrier

de chai: réceptionne la vendange, assure le contrôle des fermentations, élève

le vin, participe aux opérations de conditionnement du vin, entretient le

matériel.

o le

vigneron tractoriste: le développement de la mécanisation, d’un matériel de

plus en plus sophistiqué technologiquement impose des compétences périphériques

à la filière: la maîtrise de la conduite et du réglage du matériel d’où

l’apparition du vigneron tractoriste.

o les

œnologues qui optimisent l’ensemble des étapes de la vinification au conditionnement,

en pratiquant un suivi par analyses et dégustations jouent le plus souvent le

rôle de maître de chai ou de chef de culture ((fonction de gestion,

d’organisation des travaux d’encadrement du personnel). Ils ont fait une

entrée massive dans les entreprises afin d’assurer une vinification de qualité.

o les

commerciaux : le développement de la commercialisation et de la vente directe

( avec nécessité de connaissances sur les aspects culturels autour du produit)

dans les entreprises viticoles amène les grandes structures à recruter des

commerciaux, (du personnel qualifié avec un certain degré d’autonomie).Dans les

petites unités, cette fonction est assurée le plus souvent par des personnes

occupées à la vigne ou au chai.

·

L’APECITA indique, au niveau

national, une faible concurrence au niveau du marché de l’emploi cadre :

22 candidats pour 10 offres en moyenne.

·

Les employeurs recherchent des

candidats BAC+ 2.

·

Les compétences directement

liées au produit sont les plus demandées :

o

viticulture, (62%des offres)

o

œnologie et commerce de vins et

spiritueux (58% des offres).

·

A titre secondaire, des

compétences en encadrement peuvent être souhaitées.

·

La Bourgogne est moins

pourvoyeuse d’emplois de cadres viticoles que Rhône Alpes ou PACA.

·

D’une région à l’autre, il

existe une plus ou moins grande pénurie d’emplois dans le secteur de la viticulture.

·

Les exploitants disent avoir des

difficultés à trouver des salariés compétents et motivés : problème de

l’image du salarié viticole, peut-être aussi un problème de rémunération et de

reconnaissance du travail. Plus globalement, il existe des problèmes de fidélisation

des salariés, d’attractivité des métiers et de recrutement de main-d’œuvre

qualifiée.

·

Bien que cela mérite d’être

nuancé d’une région à l’autre, l’intérim intervient de plus en plus dans

l’externalisation des ressources humaines.

·

Les candidats répondent sans mal

aux exigences en matière de compétences techniques en revanche ils sont peu

nombreux à proposer des compétences commerciales ou en encadrement.

·

Chez quels employeurs

travaillent les cadres ?

o

40% dans des exploitations

o

28% dans le négoce et le commerce de vins et spiritueux

o

11% dans les IAA

o

10% dans les OPA

·

Avec quelle expérience ?

o Les débutants sont acceptés à 51%

·

63% des contrats sont des CDI et

36% sont des CDD.

Participants

BALDASSINI Michel (Chambre Agriculture Saône-et-Loire)

BESANCENOT Bernard (CFA Beaune ; CA Côte d’Or)

BROCHOT Jean-Marc (DRAF SRFD Bourgogne)

CHARTREUX Valérie (LEGTA Nevers/Côsne)

CHAUDRON Patrick (MSA 21)

CLERC LAPREE Fabienne (CFPPA Mâcon Davayé)

DENIS Gilles (EPL Mâcon Davayé)

DORMOY Fleur (APECITA)

GANNE Jacques (MFR Grandchamp)

GATEAU Francis (EPL Beaune)

GESUATI Jean-Louis (DRAF SRFD)

GUILLEMOT Jean-Pierre (MFR Grandchamp)

GUYOT Marie-Paule (FAFSEA Bourgogne)

HAMELIN Thierry (CA Yonne)

LEBROT Estelle (CFPPA Beaune)

LOYAT François (VIVEA)

MANSOT Chantal (Chambre Agriculture Côte d’Or)

MIOLANE Patrick (MFR Grand Champ)

PATEY Delphine (DRAF SRFD)

PROST Jean-Luc (CFA/CFPPA Beaune)

ROY Alain (CA Saône-et-Loire)

THIBAUT Jean-Baptiste (CA Yonne)

VUITTENEZ Bruno (EPL Beaune)

VUITTENEZ Elisabeth (CFPPA Beaune)

WILLETTE Guillaume (Conf.des Assoc.viticoles de Bourgogne)

Rappel des principaux points abordés :

·

le contexte du PREAB :

cadre institutionnel et réglementaire ; calendrier de travail jusqu’en

juillet 2005 (document remis )

·

présentation d’éléments

d’information sur le secteur de la viticultures

o contexte régional ;

o positionnement économique du secteur de la viticulture

o le niveau de qualification des emplois dans le domaine

de la viticulture

o l’emploi et l’organisation du travail dans le domaine

de la viticulture

o les emplois et les principaux métiers dans le

secteur de la viticulture

·

présentation de l’offre de

formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur de la

viticulture.

Objectif de cette réunion :

Débattre et échanger sur la

problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le

secteur « viticulture-œnologie » en vue d’éclairer le groupe de

travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à

effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement

agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :

- de métiers et emplois ;

- de niveaux de formation et de

qualification,

- de nombre de formés et

d’évolution complémentaires des voies de formation ( initiale

scolaire ; initiale apprentissage ; formation professionnelle

continue) et de répartition territoriale de l’offre de formation sous ses

différents aspects

Constats :

La notion de qualité concerne

tous les vins au-delà des AOC ;

L’agrandissement des

exploitations :

- rend l’installation des jeunes

de plus en plus difficile (en particulier pour les hors cadre familial),

- augmente les besoins en

salariés,

- accroît les exigences en

qualification de ces salariés entre autre sur les aspects liés aux agro-

équipements,

- entraîne l’externalisation de

certaines tâches ;

Nécessité de plus en plus

fréquente d’avoir, à l’interne, un second d’exploitation capable de suppléer

le chef d’exploitation ;

Une récente étude du centre de

gestion de 71 montre qu’en Mâconnais, les grosses exploitations (15ha et +)

s’en sortent mieux que les plus petites ;

L’image du métier n’est pas au

mieux ;

Difficultés accrues à renouveler

les actifs et à trouver de la main d’oeuvre qualifiée ;

Difficultés accrues pour attirer

des jeunes dans ce secteur d’activités ;

Trop de jeunes formés par

alternance ne restent pas dans le métier : pourquoi ? Comment mettre

en avant les débouchés de ce secteur ? comment améliorer les perspectives

de carrières ?

Evolution du métier

d’œnologue ;

On note une articulation

œnologue/chef de culture ;

La fonction d’œnologue est de

plus en plus externalisée ;

L’exploitation évolue ; la

commercialisation prend une part croissante ;

La dimension internationale du

commerce prend une part croissante ;

Contraintes de plus en plus

fortes concernant la traçabilité des produits ;

Contraintes de plus en plus

fortes concernant la protection de l’environnement

Valoriser les apports de

l’observatoire régional de l’emploi mis en place dans le cadre du contrat

d’objectif partenarial agricole (COPA)

Orientations à prendre :

Nécessité d’un travail fort sur la

valorisation du métier ;

Conforter la qualité en formation

initiale pour construire un socle solide de connaissances et d’acquisitions

théoriques et pratiques ;

Accompagner le développement des

compétences des salariés par la FC : exigence pour les centres de

formation pour adultes d’apporter des réponses en la matière ;

Renforcer les apports en matière

de gestion des ressources humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences

Comment

valoriser l’espace européen pour trouver la main d’œuvre dont on a besoin ?

Constats :

Exigences croissantes en

polycompétences : vigne, cave, commercialisation ;

L’ouvrier doit avoir la double

compétence vigne-cave ;

Exigences de plus en plus fortes

concernant le respect des conditions d’hygiène et de prévention des risques

professionnels ;

Exigences de plus en plus forte

en matière de réglementation ;

Il en est de même du respect des

règles environnementales ;

Le diplôme du bac professionnel

semble adapté aux exigences de la polyvalence

Manque de sensibilisation et de

formation des chefs d’exploitation aux aspects liés à l’organisation du travail

des salariés et à la gestion des ressources humaines ;

Forte demande de la profession

sur le secteur de la conduite du matériel ;

Au sortir d’un BEPA un jeune

sait-il conduire un enjambeur ?

Difficultés pour les

établissements de formation de gérer les contraintes liées aux exigences et

aux risques de la conduite du tracteur-enjambeur ;

Attente de plus en plus exigentes

en matière de traçabilité des produits ;

Bon nombre de salariés des

exploitations ne sont pas qualifiés

Evolution du métier

d’œnologue ;

Orientations à prendre :

Améliorer les compétences en

agro-équipements spécifiques à la viticulture,

Renforcer les apports en

formation liés au respect des conditions d’hygiène et ceux liés à la

prévention des risques professionnels ;

Renforcer les apports en

formation liés au respect des règles environnementales.

Renforcer , pour les salariés ,

l’acquisition de compétences transversales ;

Former des tractoristes ayant des

capacités à travailler également en vigne et/ou en cave ;

Renforcer la formation des

exploitants en matière d’organisation du travail ;

Renforcer les apports liés à la

qualité des produits ;

Renforcer les modules spécialisés

sur la conduite de l’enjambeur en sécurité mais également sur l’utilisation des

différents équipements en cave ;

Prendre une orientation forte sur

la problématique de la sécurité et de la conduite ;

Renforcer la formation des exploitants

sur les aspects liés à la commercialisation ;

Renforcer les aspects managements

du personnel dans les formations BTS ;

Le point sur les effectifs 2004/2005 et heures-stagiaires 2003 (FPC)

|

Département

|

Type de formation

|

CAPA tonnelier

|

CAP vigne et vin

|

BEPA

|

BAC PROF

|

BTSA

|

BPA

2003

|

BP

2003

|

Licence prof

2003

|

|

21

|

FIS public

|

21

|

|

56

|

54

|

79

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

|

26

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

|

25

|

29

|

23

|

32

|

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

|

21481 hs

|

7579 hs

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Département

|

Type de formation

|

CAPA tonnelier

|

CAPA

Vigne et vin

|

BEPA

|

BAC PROF

|

BTSA

|

BPA

|

BP

|

Licence prof

|

|

58

|

FIS public

|

|

|

17

|

23

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

|

11

|

|

|

|

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Département

|

Type de formation

|

CAPA tonnelier

|

CAPA

Vigne et vin

|

BEPA

|

BAC PROF

|

BTSA

|

BPA

|

BP

|

Licence prof

|

|

71

|

FIS public

|

|

|

18

|

21

|

38

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

|

3364hs

|

17010hs

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Département

|

Type de formation

|

CAPA tonnelier

|

CAPA

Vigne et vin

|

BEPA

|

BAC PROF

|

BTSA

|

BPA

|

BP

|

Licence prof

|

|

89

|

FIS public

|

|

|

16

|

|

|

|

|

|

|

FIS privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App public

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

App prive

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FPC public

|

|

|

|

|

|

4312 hs

|

|

|

|

FPC privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* licence

professionnelle « commerce et distribution des produits vinicoles à Beaune

et Mâcon (en partenariat avec l’IUT de Châlon / Saône.

Constats :

Des tensions sur le recrutement

dans tous les diplômes ;

Des difficultés de recrutement

plus fortes sur Davayé ;

Besoin de main d’œuvre

qualifiée ;

Le parcours BEPA-bac prof

fonctionne ;

Le bac professionnel et le BTSA

sont des diplômes à promouvoir ;

Orientations à prendre :

Chercher à renforcer les recrutements par une meilleure

promotion des métiers de la vigne et du vin ;

Prendre en compte dans la réflexion les compétences des

établissements spécialisés ; valoriser les efforts qui ont été faits.

La place de la formation professionnelle continue doit

être renforcée pour compléter, renforcer et adapter la qualification des

salariés et des exploitants ;

Maintenir l’offre de formation en bac professionnel ;

Le

BTSA par apprentissage semble susciter un intérêt y compris sur les aspects

commercialisation ;

Face aux nombres important de salariés sans qualification

la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) doit être promue et

développée ;

SECTEUR

TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE

Groupe de travail du 09 mars 2005

REFLEXION SECTORIELLE TRANSFORMATION

DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE

PREAB 2005/2009

Plan:

Préambule : la structuration de la filière

Agroalimentaire !

1/ Le positionnement économique du

secteur

2/ Le niveau de qualification des emplois

du secteur

3/ L’emploi et l’organisation du travail

4/ Les emplois et les

principaux métiers du secteur

Préalables & définitions :

La réflexion sur le secteur de

référence, implique de définir les termes suivants :

Le secteur agroalimentaire

recouvre l’ensemble des entreprises dont l’activité consiste à transformer des

produits d’origine agricole ou piscicole en biens alimentaires (Définition INSEE,

reprise du MAP) : exclu les activités artisanales (charcuterie, boulangerie,

pâtisserie artisanale) et la production viticole (la vinification reste

toutefois dans le champ).

La priorité du secteur de la

transformation des produits issus de l’agriculture : cette

terminologie est reprise du 4ème schéma prévisionnel national des formations du

MAP qui définit l’orientation suivante,“L’enseignement agricole doit

afficher une politique ambitieuse pour maintenir et développer, dans le

secteur, une offre de formation attractive et cohérente avec les emplois

disponibles.

Les formations du secteur de

la transformation, et en particulier celui des industries agroalimentaires,

pourtant présentes à tous les niveaux de l’enseignement agricole, voient leurs

effectifs régresser fortement depuis 1998 (- 28%). L’analyse de la situation

actuelle avec l’industrie agroalimentaire doit rapidement donner lieu à un plan

d’actions volontariste et ambitieux, en vue d’améliorer la représentation des

métiers dans le cadre des conventions passées avec les branches

professionnelles.

De plus, une étude concernant

les métiers de la filière transformation animale en lien avec les enjeux de

qualité et de sécurité sanitaire devra être réalisée. Elle devra permettre la

mise en place de nouveaux diplômes, mieux adaptés aux demandes des industries

agroalimentaires.

Concernant les diplômes

existants, il faudra actualiser le BTSA Industries Agroalimentaires (IAA) et

Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC). Le BEPA Laboratoire

comme le baccalauréat Bio Industries de Transformation (BIT) devront être rénovés

en liaison avec le ministère chargé de l’Education nationale. Le BTA

Laboratoire devra donc trouver sa place dans le nouveau baccalauréat

technologique et dans le baccalauréat professionnel BIT rénové.

Enfin, le développement des

activités de transformation des produits à la ferme doit être pris en

compte dans les référentiels de formation.”

Une convention nationale de

partenariat MEN, MAP, ANIA: voir la

Convention générale de coopération 2001-2006 entre le Ministère de l’Education

Nationale, le Ministère de l’Agriculture et de la Pèche, l’ANIA et les

organisations syndicales signée le 29 juin 2001.

Un partenariat pour

l’agroalimentaire: le PNDIAA (voir revue BIMA d’octobre 2004 p.4)

Définition :

Etablissement : unité géographique dans laquelle se réalise

l’activité de l’entreprise. (Agreste : graph agri régions 2002, p. 92)

« Le

marché agroalimentaire couvre des secteurs d’activité extrêmement vastes allant

de la ferme au consommateur en passant par des entreprises de transformation,

de transport, d’entreposage et de distribution de toutes tailles…»

L’AGROALIMENTAIRE - L’INNOVATION AU SERVICE DU CONSOMMATEUR

Etude initiée par VisioMeca Rhône-Alpes Réalisée par M.Berchet (Berchet

Conseil)

et DC (E+C) Daniel Coué Etudes et Conseil Novembre 2002

·

Production

·

Transformation

·

Distribution

·

Consommation

Neufs regroupements professionnels

principaux et, au total, plus de cinquante métiers et spécialités différents.

INDUSTRIE

DES VIANDES : Viandes de boucherie. Viandes de

volailles. Produits à base de viandes.

INDUSTRIE

DU POISSON :

Conservation, congélation surgélation, séchage, fumage, salage... Préparation

de produits (poisson cuit, filets, laitance, caviar,...). Plats préparés.

INDUSTRIE

DES FRUITS ET LEGUMES : Transformation et conservation de pommes de terre. Transformation et

conservation de légumes. Transformation et conservation de fruits. Jus de

fruits et légumes.

INDUSTRIE

DES CORPS GRAS :

Huiles et graisses brutes végétales (tournesol, colza, olive... farines non

déshuilées, tourteaux), et animales (non comestibles). Huiles et graisses

raffinées. Margarines et produits à tartiner.

INDUSTRIE

LAITIERE : Lait

liquides (frais, pasteurisés, UHT...) et produits frais (crèmes, yaourts,

desserts lactés). Beurre. Fromages. « Autres produits laitiers » (laits secs,

laits concentrés, lactose, lactosérum, caséine). Glaces et sorbets.

TRAVAIL

DES GRAINS, FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES : Meunerie. Semoulerie. Riz blanchi

ou transformé. Céréales soufflées, grillées, etc. Produits amylacés (amidons,

fécules, sirops de glucose, glutens, tapioca,...)

FABRICATION

D’ALIMENTS POUR ANIMAUX :Aliments pour animaux de ferme. Aliments pour animaux de compagnie.

INDUSTRIE

DES BOISSONS :

Eaux de vie naturelles. Spiritueux. Alcools de fermentation. Champagnisation.

Vinification. Cidrerie. Brasserie. Malterie. Eaux de table (de source ou minérales).

Boissons rafraîchissantes sans alcools (sodas, colas, tonics, sirops de

fruits...)

AUTRES

IAA : Boulangerie

et pâtisserie fraîche. Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation.

Industrie du sucre. Chocolaterie, confiserie. Pâtes alimentaires.

Transformation du thé et du café. Condiments et assaisonnements (vinaigres,

sauces, mayonnaises, moutarde, épices conditionnées, ketchup...). Aliments

adaptés à l’enfant (préparations homogénéisées, laits pour nourrissons...).

Produits diététiques et de régime...

La place des IAA :

·

Premier secteur industriel

français, il emploie 418 000 salariés dans 3100 entreprises

·

5 Régions regroupent la moitié

des emplois (Bretagne et Pays de Loire 25%).

·

25% du chiffre d’affaire est

réalisé par le secteur de l’industrie des viandes. (Agreste, Graph agri régions

2002).

La situation des

petites entreprises (en 2001):

·

3 entreprises sur 4 ont moins de

20 salariés et réalisent 5% du Chiffre d’Affaire des IAA. Elles emploient 9%

des effectifs.

·

25% des effectifs des petites

entreprises sont employés dans l’industrie de la viande, 20% dans l’industrie

des boissons et 9% dans les industries du lait (très présentes en

Franche-Comté). (Bima HS n°16, janvier 2005).

La Coopération Agricole

et les IAA :

·

L’organisation du secteur est

complexe (plus de 50 branches) et a une logique d’organisation verticale selon

la distinction secteur Coopératif (CFCA : Confédération française de la

coopération agricole) et secteur Capitalistique (ANIA : Association Nationale

des Industries Agroalimentaires).

·

La coopération regroupe environ

3700 entreprises 150 000 salariés auxquels s’ajoutent 50 000 saisonniers.

·

ENA – rapport Groupe René Cassin

– 1999, Les exigences de formation liées à la dynamique d’évolution de

l’agroalimentaire

CARTE DES REGIONS (effectifs salariés les IAA 2001-2003)

CEREQ : enquête annuelle 2002

Chiffre d’Affaires des IAA en 2003 : total

124 110 M€

|

I. des Viandes

|

25 %

|

Travail grain, produits amylacés

|

4%

|

|

I. du Poisson

|

2 %

|

Fabrication d’aliments pour

animaux

|

6%

|

|

I. des Fruits & Légumes

|

5 %

|

I. des Boissons

|

15%

|

|

I. Laitière

|

20 %

|

Autres activités

|

23%

|

Bima HS n°16- Janvier 2005, Les chiffres 2005, Les

industries agroalimentaires, pp. 39

?

IDEES-FORCES

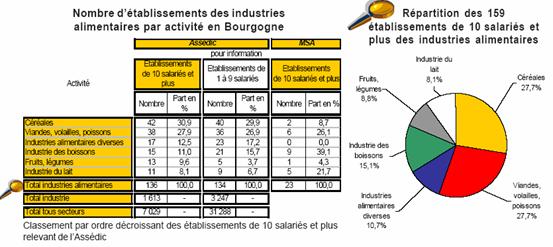

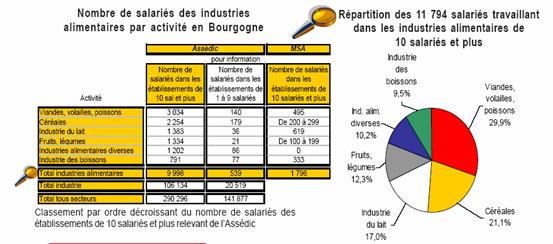

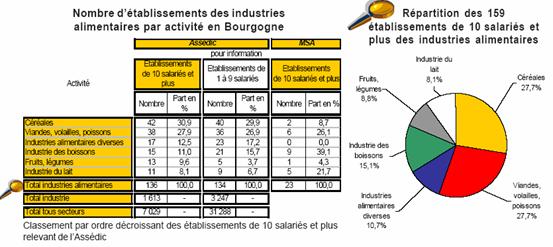

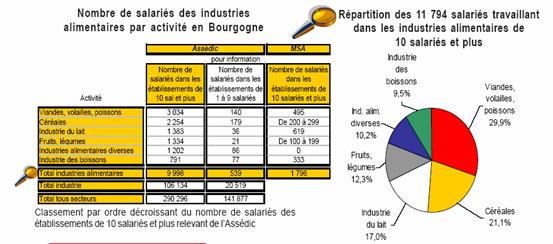

·

Un dynamisme important sur les

exportations (supérieur à la moyenne régionale).

·

Plus de 55% des Etablissements

relèvent du secteur des Céréales ou de la Viande, Volaille, Poisson qui

emploient la majorité des effectifs des salariés.

·

Les Etablissements de plus de 50

salariés représentent 37,5%

·

des Etablissements emploient les

trois quarts des salariés.

·

9 998 salariés relèvent de

l’ASSEDIC et 1 796 de la MSA

?

IDEES-FORCES

·

La Bourgogne : entre Ile de

France, Rhône-Alpes et Franche-Comté !

·

La Saône-et-Loire est le premier

Département Agroalimentaire de la Région et reste dynamique.

·

La Côte d’Or, second

Département, a perdu de nombreux emplois dans le secteur.

·

L’Yonne concentre de nombreux

emplois (25%).

1989 / 2002 :

Evolution des emplois par Département

·

L’emploi (tous secteurs) en

Bourgogne progresse de 6,1% en 13 ans contre 10,7% au niveau national.

·

L’emploi dans le secteur des IAA

progresse de 4,8% contre 5,2% au niveau national.

Secteur : Industries agricoles et

alimentaires (dont secteur coopératif)

|

Département

|

Salariés

(2002)

|

Evolution 89/02

en pourcentage

|

Evolution 89/02 en nombre

|

|

21 : Côte d’Or

|

4477

|

- 12,3%

|

- 628

|

|

58 : Nièvre

|

1199

|

+ 21,2%

|

+ 210

|

|

71 : Saône-et-Loire

|

6031

|

+ 21,1 %

|

+ 1190

|

|

89 : Yonne

|

3940

|

+ 2%

|

+ 79

|

Source : INSEE « dimensions

Bourgogne » ; l’emploi de 1989 à 2002, résultats statistiques n° 51 à

55

Répartition de l’effectif salarié :

? IDEES-FORCES

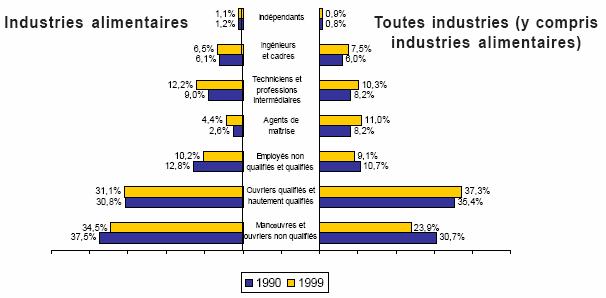

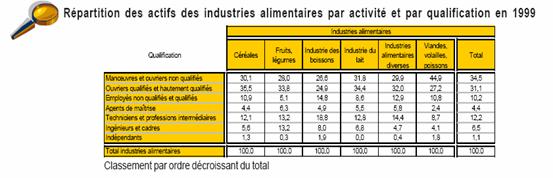

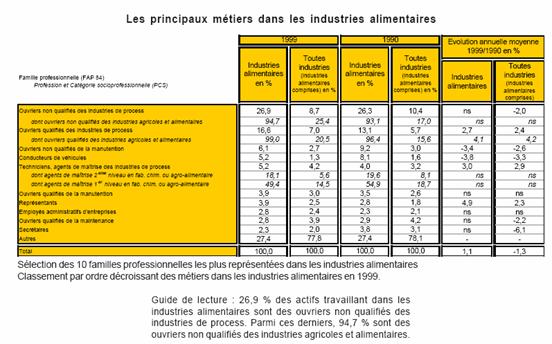

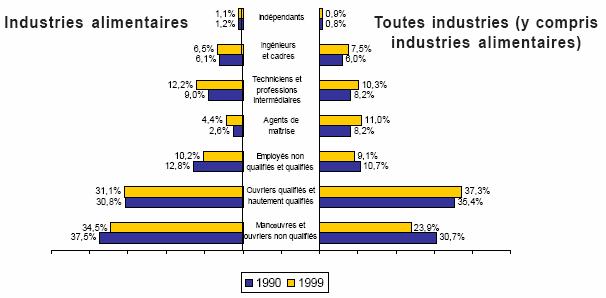

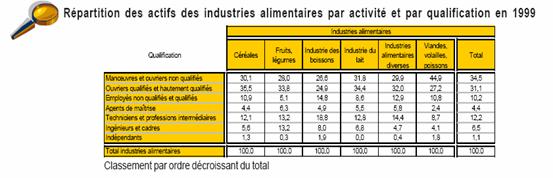

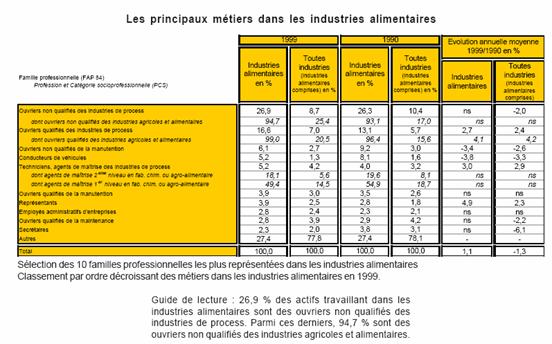

·

65,6% des actifs sont des

ouvriers (dont 47,4% qualifiés).

·

L’absence de qualification

demeure plus importante dans ce secteur (34,5% contre 23,9% dans l’industrie)

·

Cohabitent des activités très

automatisées et des domaines d’activités peu industrialisés et manuels (45% de

non qualifiés en Viandes, Volailles, Poissons).

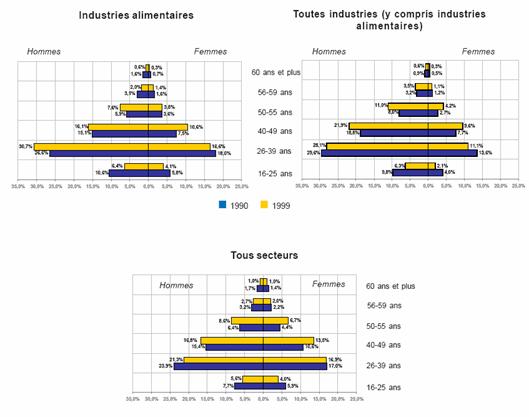

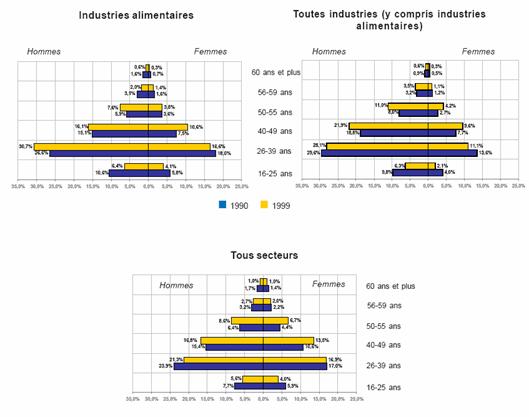

Le vieillissement des actifs :

?

IDEES-FORCES

·

Le choc des générations sera

moins fort que dans l’ensemble des secteurs (15,7% de 50 ans et plus contre

20,7% dans l’industrie (recensement de 1999).

·

La part des moins de 26 ans a

baissé de 16,4% à 10,5% entre 1990 et 1999.

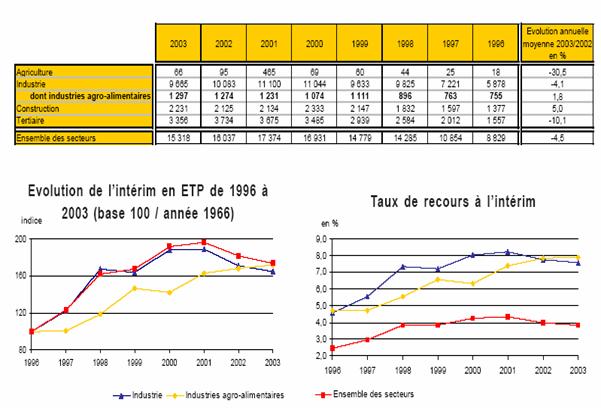

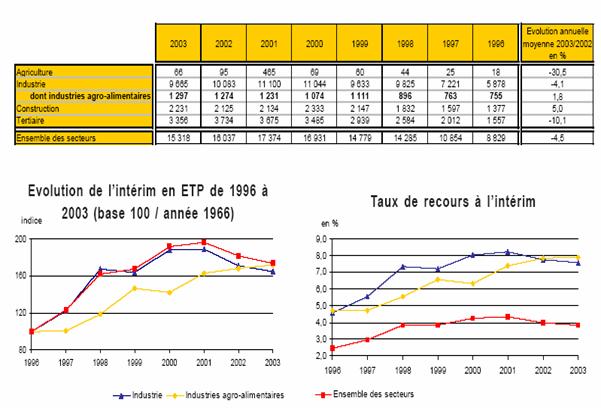

La part de l’INTÉRIM dans le secteur :

?

IDEES-FORCES

·

Le recours à l’emploi

intérimaire a rattrapé son retard et se maintient alors qu’il baisse dans

l’ensemble des secteurs.

·

La saisonnalité importante des

produits comme des types de consommations contribue à ce phénomène.

Sources : DARES, DRTEFP

?

IDEES-FORCES

Besoin de main d’œuvre par secteur :

·

42 % des actifs sont des

ouvriers. Parmi ceux-ci 40% sont qualifiés.

·

11,4% des industries agricoles

et alimentaires envisagent de recruter contre 25,2% pour l’ensemble des

secteurs.

·

40% des projets de recrutement

du secteur concerneraient une activité saisonnière et plutôt des ouvriers non

qualifiés.

·

Source ASSEDIC : enquête

BMO 2004

·

Sur 1922 offres d’emploi à

l’ANPE en 2003, 68% concernaient une mission ou un CDD de 1 mois à 6 mois.

·

Sur 387 offres en 2003 à

l’APECITA, 8,8% (34) concernaient le secteur.

|

|

67

Ouvriers non qualifiés de type industriel

|

|

|

674c : Autres ouvriers de

production non qualifiés : industrie agroalimentaire

|

|

Ouvriers

exécutant des tâches simples ou répétitives dans la préparation, la mise en

forme ou le contrôle de produits alimentaires, hors transformation des

viandes, qu’ils travaillent ou non sur machine.

|

|

Professions les plus typiques

|

Professions assimilées

|

Professions exclues

|

|

Agent de ligne (IAA), ouvrier non qualifié

Ouvrier d’usine agricole, ouvrier non qualifié

Ouvrier de brasserie, ouvrier non qualifié

Ouvrier de chai, ouvrier non qualifié

Ouvrier de chocolaterie, ouvrier non qualifié

Surveillant de machines (IAA), ouvrier non qualifié

|

Boulanger (boulangerie industrielle),

ouvrier non qualifié

Conditionneur (IAA), ouvrier non qualifié

Opérateur de mélangeur (IAA), ouvrier non qualifié

Ouvrier de cidrerie, ouvrier non qualifié

Ouvrier de conditionnement (IAA), ouvrier non qualifié

Ouvrier de conserverie, ouvrier non qualifié

Ouvrier de distillerie (IAA), ouvrier non qualifié

Ouvrier minotier, ouvrier non qualifié

Pâtissier (boulangerie industrielle), ouvrier non qualifié

Préparateur de pâtes (IAA), ouvrier non qualifié

|

|

|

|

67

Ouvriers non qualifiés de type industriel

|

|

|

674b : Ouvriers de production

non qualifiés de la transformation des viandes

|

|

Ouvriers

exécutant des tâches simples ou répétitives dans la préparation, la mise en

forme ou le contrôle des produits carnés, qu’ils travaillent ou non sur

machine.

|

|

Professions les plus typiques

|

Professions assimilées

|

Professions exclues

|

|

Désosseur (IAA), ouvrier non qualifié

|

Abatteur (IAA), ouvrier non qualifié

Charcutier (industrie de la viande), ouvrier non qualifié

Equarrisseur (IAA), ouvrier non qualifié

Ouvrier d’abattoir, ouvrier non qualifié

Préparateur de viandes (IAA), ouvrier non qualifié

|

|

|

|

|

|

|

INSEE : nomenclature PCS-ESE 2003 (Professions et

Catégories Socio-Professionnelles des Employés Salariés d’Entreprises)

Les formations existantes :

|

Dispositif / Formation

|

Organisateur

|

Présent en

Bourgogne

|

|

PREQUALIFICATION IAA

|

CRB / MAAPR

|

Oui

|

|

CAPA IAA (3 options)

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BEP Bio-Services

|

MEN

|

Oui

|

|

BEPA Transformation

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BEPA Services, Ventes de Produits

Frais

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BPA IAA

|

MAAPR

|

Non

|

|

Bac Technologique, STPA

|

MAAPR

|

Oui

|

|

Bac Pro B.I.T.

|

MAAPR MEN

|

Oui

|

|

Bac Pro Vendeur Conseil

Spécialisé

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BP IAA

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BTSA IAA

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BTSA ANABIOTEC

|

MAAPR

|

Oui

|

|

BTSA QIABI

|

MEN

|

Oui

|

|

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL

P.A.

|

MAAPR

|

Oui

|

|

DUT GENIE BIOLOGIQUE

|

MEN

|

Oui

|

|

CS QUALITE

|

MAAPR

|

Oui

|

|

Formations Ingénieur

ENESAD, ENSBANA

|

MEN MAAPR

|

Oui

|

S’ajoutent l’ensemble des CQP (certificats de qualification

professionnelle).

Evolutions en matières

d’emploi et de formation sectorielles :

Agefaforia

Etude – Mai 2002, Nouveaux facteurs d’évolution, quelle incidences pour les formations

sectorielles ?

·

Trois orientations :

o Valoriser les Certificats de Qualification

Professionnelle (CQP) dans le cadre de la V.A.E.

o Développer des actions de promotion des métiers, des

systèmes de certification de branche et de diplômes, et des filières de

formation initiale et continue propres à l’industrie alimentaire

o Construire des partenariats avec l’offre de formation

initiale et continue

Autour de quatre

fonctions :

Quelques sources :

Tous nos remerciements au C2R Bourgogne pour nous avoir

permis de reprendre les informations contenues dans son document de travail

« Industries Alimentaires : observation des emplois, des

qualifications et des formations ») à paraître, ainsi qu’au SRSA de la

DRAF Bourgogne.

Publications :

Agefaforia Etude – Mai 2002, Nouveaux facteurs

d’évolution, quelle incidences pour les formations sectorielles ?

Agreste Bourgogne N° 45 - juin 2002, Les industries

agroalimentaires en Bourgogne.

Agreste Bourgogne N° 58 - juin 2004, Les industries

agroalimentaires en Bourgogne en 2002.

Agreste - Enquête annuelle d’entreprise 2002, ANNEE

2002, Etablissements de production agroalimentaires par région

INSEE Première N° 911 – juillet 2003, Les industries

agroalimentaires en 2002

Agreste Primeur N° 146 - juillet 2004, Enquête

annuelle d’entreprise IAA résultats provisoires 2003

BIMA - octobre 2004, Evénement: Un partenariat pour

l’agroalimentaire, p. 4.

BIMA - octobre 2004, Enquête: Le panorama de industries

agroalimentaires, pp. 5, 6.

BIMA – Hors série N° 16 – janvier 2005, Les chiffres de

l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, édition 2005

ENA – rapport Groupe René Cassin – 1999, Les exigences de

formation liées à la dynamique d’évolution de l’agroalimentaire

Sites Internet :

http://www.agefaforia.com/, http://www.metiers-industries-alimentaires.com

http://www.bourgogne-iaa.com: Le

portail des Industries Agroalimentaires, service proposé par l’ARIA Bourgogne

et l’ARIST / CRCI Bourgogne.

http://www.cereq.fr: Portraits statistiques de branche

(rubrique « Branches »), Secteur Agroalimentaire.

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/pcs/pcs.htm:

Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés

d’Entreprise (PCS-ESE 2003)

Participants :

AMIOT Chantal (EPL de Plombières)

BOISSARD Christine (Chambre d’Agriculture - VIVEA)

BONNARDOT Emmanuel (Chambre d’Agriculuture 21)

BOULZAT Christine (OPCA2)

BOULZAT Gérard (EPL de Plombières)

CHAUDRON Patrick (MSA 21 – Prévention)

DELAGNEAU Michel (Chambre d’Agriculture 89)

DORMOY Fleur (APECITA)

GATEAU Francis (EPL de Beaune)

GESUATI Jean-Louis (DRAF – SRFD)

HABERSTRAU Michel (ARIA Bourgogne)

HURE Marcel (Chambre d’Agriculture 89)

LEMOINE Jean-Pierre (DRAF – SRFD)

LISBERNEY Marie-Jacqueline (EPL Mâcon-Davayé)

MONTENOT Claude (EPL de Plombières)

MORIZOT-BRAUD Françoise (CERD – Chambre Agriculture 58)

PERDREAU Jean-Paul (DRAF – SRFD)

PETERMANN Patrice (Inspection de l’Enseignement Agricole)

ROUMIER Chantal (DRAF – SRSA)

ROUSSEL Roger (EPL Auxerre)

Excusés :

ADNET Natalie (Chambre d’Agriculture de l’Yonne)

BARTHEL Denis (FAFSEA)

JAMET Thierry (AGEFAFORIA)

NAIGEON Valérie (C2R)

PETITJEAN Stéphanie (EPL Plombières)

SANCHEZ Denis (Chambre d’Agriculture 58)

Rappel des principaux points abordés :

·

le contexte du PREAB :

cadre institutionnel et réglementaire ; calendrier de travail jusqu’en

juillet 2005 (document remis )

·

présentation d’éléments

d’information sur le secteur des travaux paysagers (document présenté et

remis) :

o contexte régional ;

o positionnement économique du secteur de la

transformation des produits agricoles;

o le niveau de qualification des emplois dans le

domaine de la transformation des produits agricoles ;

o l’emploi et l’organisation du travail dans le

domaine;

o les emplois et les principaux métiers dans le

secteur de TP

·

présentation de l’offre de

formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur des travaux

paysagers.

Objectif de cette réunion :

Débattre et échanger sur la

problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le

secteur de la transformation des produits agricoles en vue d’éclairer le groupe

de travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à

effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement

agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :

·

de promotion des métiers

·

de niveaux de formation et de

qualification,

·

de nombre de formés,

·

d’évolution complémentaires des

voies de formation ( initiale scolaire ; initiale apprentissage ;

formation professionnelle continue)

·

de répartition territoriale de

l’offre de formation sous ses différents aspects

Le contexte régional est rappelé :

. Une population stable,

qui vieillit, peu qualifiée, comptant plus d’inactifs que d’actifs et qui perd

des lycéens et des étudiants. »

Source : Schéma Prévisionnel des

Formations 2005 – 2006 – 2007, Conseil Régional de Bourgogne, 12/2004, p.3.

Le

contexte national du secteur est rappelé :

·

Le 4ième Schéma

Prévisionnel National des formations du MAAPR -> secteur prioritaire pour 2005-2009

·

Une Convention Générale de

Coopération avec l’ANIA pour 2001-2006

·

Un Partenariat National de

Développement des IAA (dès 2004) (PNDIAA)

La